Henri Cueco

Henri Cueco est peintre, et écrivain

Parmi les nombreux animaux que vous avez figurés, il y a des serpents. D'où vous est venu votre intérêt pour les serpents ?

Il venu d'une manière, je dirais, « incidentelle ».

Une année ( - en Corrèze, il y a des années à serpents), il y avait beaucoup de serpents écrasés sur la route.

- C'était une couleuvre magnifique. J'ai arrêté la voiture, j'ai cru qu'elle était encore vivante, je l'ai récupérée, et je l'ai amenée devant mon atelier, dans l'herbe (j'étais en train de peindre l'herbe à cette époque). C'était une superbe couleuvre, très longue, très belle. Et j'ai commencé à la peindre - ça m'excitait beaucoup de peindre cet animal. Or, ce qui s'est passé (et qui est tout à fait normal, mais imprévu pour moi), c'est que le lendemain - elle avait disparu ! Non pas qu'elle soit partie ; mais un oiseau de proie s'en était saisi ( on m'a dit que c'est fréquent, des oiseaux de proie qui attendent qu'il y ait des proies ou des cadavres...). Alors, j'ai imaginé cette magnifique scène de l'oiseau qui part en emportant mon modèle...

Cette rencontre m'a fasciné parce que d'habitude, le serpent est un animal qu'on voit mal. La couleuvre a une fuite sinueuse, et la vipère beaucoup plus rectiligne ; au combat, la vipère fait face; la couleuvre fuit. Moi, je dessinais beaucoup dans le bois, à quelques mètres de mon atelier, je m'installais là, au sol, donc j'étais très sensible à tous les bruits de la nature, avec en particulier une petite crainte pour les... serpents.

Voilà mon premier contact avec l'animal. Et par la suite, il m'a tellement intéressé, j'ai trouvé tellement beau cette... Comment pourrait-on appeler ça ?

Sa robe ?

Sa robe ? La prochaine fois que je verrai une femme habillée bizarrement, je penserai qu'elle est peut-être une couleuvre, un serpent ! Il faut que je me méfie !...

J'ai une histoire en tête, qui sera peut-être une réponse à votre question.

Ma soeur avait un conjoint qui s'intéressait aux bêtes sauvages (des vipères vivantes, un crocodile très grand...) - et deux enfants. Très sauvages. De temps en temps, je leur rendais visite et j'assistais au repas du crocodile : il était dans un long bocal, ce crocodile. Le repas du crocodile, c'était une petite souris blanche vivante : on enlevait la planche qui était sur l'aquarium ; on se mettait au-dessus du crocodile, et la gueule de l'animal, qu'on croyait tout en bois - quand on lâchait la souris, s'ouvrait, et se refermait. Et c'était fini, le spectacle. On remettait la planche.

Après quoi il y a eu un boa...

- A la place du crocodile ?

Non, mais au même endroit - dans la même pièce, la chambre des enfants ( - on ne sait jamais, les parents auraient pu se faire mordre !...)

Le boa gîtait dans le lit, dans les ressorts - il avait trouvé qu'il y faisait chaud, c'était pas mal. Et de temps en temps, il se laissait glisser sur le plancher ; or lorsqu'il tombait, le type qui habitait en dessous était persuadé que quelqu'un enlevait ses chaussures, en haut - et il passait toute la nuit à attendre la deuxième chaussure...

- Non, il ne savait pas que c'était un boa : il y avait un secret dans la maison.

Ce boa n'était pas gigantesque, ce n'était pas un animal adulte.

Le beau-frère, ma sœur et les deux enfants sont partis en vacances dans la région de Montpellier, si je me souviens bien ; ils avaient une vieille deux-chevaux. Une nuit, par les trous du plancher de la deux-chevaux, l'une de ces bestioles qui pouvaient y passer (- pas le crocodile !) .... le boa a disparu. Ils l'ont cherché, ils l'ont appelé ... Comment ils l'appelaient... ? Je crois qu'ils l'appelaient « Vloum » - c'était le bruit du boa quand il se laissait tomber... Vloum avait disparu. Ils l'ont appelé, ils criaient dans la campagne : pas de Vloum. Ils sont rentrés à Paris, déçus d'avoir perdu leur animal ; et ils ont lu dans un journal, je ne sais plus si c'était Le Monde, qu'il y avait une querelle à Montpellier, parce qu'on avait trouvé une couleuvre de Montpellier (- espèce célèbre, qui gîte dans les arbres, qui est magnifique, et qui est le plus grand serpent qu'on trouve en France, mais qui n'a jamais dépassé deux mètres, deux mètres cinquante...) - En fait, c'était le Vloum qui faisait des siennes, et qui se baladait dans la nature. Et voilà, ça a été la fin de l'histoire.

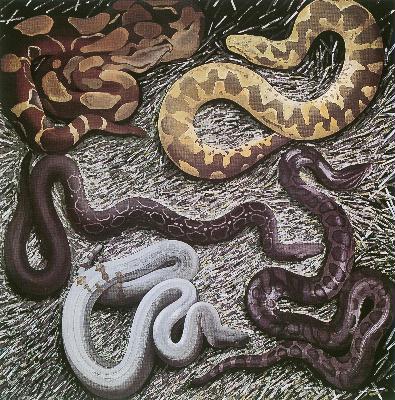

Quelle place le serpent occupe-t-il dans votre travail ?

C'est un épisode. Je devais faire une exposition à l'Ecole des

Beaux-arts - c'était une exposition consacrée aux professeurs de

l'Ecole, dans un magnifique local tourné vers les quais. J'ai pris

plaisir à peindre ces grandes toiles : ces peintures de serpents

font deux mètres par deux, mais l'une d'entre elles faisait deux mètres

par quatre. C'est l'accouplement de deux carrés. Elle est très bien.

Mais je ne sais pas où elle est. Probablement un peu perdue dans

l'atelier...

L'accouplement de deux carrés, pas l'accouplement de deux serpents ?

Je suis très pudique...

Comme chacun sait... Justement.. je voulais savoir le rapport que vous faites entre le serpent et le sexe, s'il y en avait un... Dans le Journal d'une pomme de terre, par exemple, il y a cette petite phrase où il est dit que « Lulu a vu le serpent »... Ce serait un peu comme voir le loup ?

C'est possible, oui, que ce soit un fantasme féminin... Mais le fantasme masculin, ce serait d'avoir un serpent en rapport avec le sexe. Cela parait tellement évident que je ne le pense pas ; on devrait s'épargner ce genre d'évidence... Il faudrait que j'interroge ma mémoire de jeune homme pour savoir si j'avais une vipère dans mes vêtements intimes ! Non, je ne pense pas ; je pense que j'étais plutôt, comment dire, plus doucereux... Je n'étais pas mécontent de ... d'avoir un sexe. Et je pense que je ne l'utilisais pas, même fantasmatiquement, comme un instrument de blessure, non ; j'avais des fantasmes plutôt heureux et chargés d'espérance.

Pourtant, vous avez dit « une vipère » - et pas « un serpent »...

Je ne me suis jamais senti, il me semble, muni d'un serpent en place de sexe !

- Oui, mais dans cet énoncé, « serpent » est remplacé par...

« vipère », oui

- ... Par un animal agressif ?

Bon.

D'abord, il s'agit d'une vie à la campagne : je suis né en

Corrèze, j'ai parcouru les bois... J'ai passé toute

mon enfance dans la nature ; donc le serpent, c'est un animal qui a

joué un rôle dans ma vie réelle ou fantasmée : on demandait aux

enfants de faire attention, de mettre des chaussures pour aller dans tel

endroit humide... il y avait des vipères : près de l'endroit où on

se baignait, il y avait des sortes de marécages où il

pouvait y en avoir. Ça, c'est la première chose. La

seconde, c'est que j'ai remarqué que dans le monde paysan ( - qui

est devenu le monde des agriculteurs : ce n'est plus du tout la

même culture, la même manière d'être...), les paysans

ont appelé « vipères » tous les serpents.

C'est peut-être aussi parce que c'est pratique : les paysans sont les inventeurs de l'ordinateur, ce que personne ne sait. Par exemple, pour le champignon : parmi les champignons bleuissants, il y en a un qui s'appelle le « bolet Satan », et qui est toxique.

Donc, alors qu'il y a une grande variété de bolets bleuissants de grande qualité gustative (il y en a un qui est très beau, qui s'appelle érytoprus, qui veut dire « rouge », qui est rouge effectivement, qui est délicieux, et que personne ne consomme ...) - tous les bolets bleuissants sont rejetés : dès qu'un champignon est bleuissant à la cassure, on le vire. Or il existe parmi ces champignons des champignons délicieux. On assimile une catégorie entière aux caractéristiques d'un seul, ou d'une catégorie réduite : mais c'est une prudence formidable ! Il n'y a plus de risques : un champignon bleuissant est toxique, donc tous les champignons bleuissants sont à rejeter. On a beaucoup d'Amanite phalloïdes en Corrèze, de toutes les amanites, oui, et toutes les amanites, qui sont délicieuses, les amanites printanières ou autres, sont rejetées. C'est ça que j'appelle une mentalité d'ordinateur.

Mais il y a d'autres comportements de la campagne qui sont faux, et qui n'ont peut-être pas de rapport avec l'ordinateur... C'est par exemple l'interprétation des lunaisons, de l'influence des lunaisons sur la poussée des champignons. Je m'intéresse beaucoup à ces phénomènes-là : on prétend que dans la période où la lune n'est pas pleine, le champignon ne pousse pas. Ce n'est pas vrai. Il pousse. Mais c'est intéressant, cette idée fausse, parce que le bois se repose, il n'est pas sollicité en permanence : pendant qu'il se repose, on n'écrase pas la racine du champignon. Donc une idée fausse devient un élément sociologiquement... structurant. C'est la même chose avec le serpent.

C'est peut-être aussi parce que c'est pratique : les paysans sont les inventeurs de l'ordinateur, ce que personne ne sait. Par exemple, pour le champignon : parmi les champignons bleuissants, il y en a un qui s'appelle le « bolet Satan », et qui est toxique.

Donc, alors qu'il y a une grande variété de bolets bleuissants de grande qualité gustative (il y en a un qui est très beau, qui s'appelle érytoprus, qui veut dire « rouge », qui est rouge effectivement, qui est délicieux, et que personne ne consomme ...) - tous les bolets bleuissants sont rejetés : dès qu'un champignon est bleuissant à la cassure, on le vire. Or il existe parmi ces champignons des champignons délicieux. On assimile une catégorie entière aux caractéristiques d'un seul, ou d'une catégorie réduite : mais c'est une prudence formidable ! Il n'y a plus de risques : un champignon bleuissant est toxique, donc tous les champignons bleuissants sont à rejeter. On a beaucoup d'Amanite phalloïdes en Corrèze, de toutes les amanites, oui, et toutes les amanites, qui sont délicieuses, les amanites printanières ou autres, sont rejetées. C'est ça que j'appelle une mentalité d'ordinateur.

Mais il y a d'autres comportements de la campagne qui sont faux, et qui n'ont peut-être pas de rapport avec l'ordinateur... C'est par exemple l'interprétation des lunaisons, de l'influence des lunaisons sur la poussée des champignons. Je m'intéresse beaucoup à ces phénomènes-là : on prétend que dans la période où la lune n'est pas pleine, le champignon ne pousse pas. Ce n'est pas vrai. Il pousse. Mais c'est intéressant, cette idée fausse, parce que le bois se repose, il n'est pas sollicité en permanence : pendant qu'il se repose, on n'écrase pas la racine du champignon. Donc une idée fausse devient un élément sociologiquement... structurant. C'est la même chose avec le serpent.

A la question qui faisait référence à une mémoire archaïque, à une expérience d'enfant - puisque Lulu, c'était l'époque où vous étiez petit garçon - vous avez répondu en mettant en avant le côté « vipère » du serpent, et pas son côté « Vloum », ou « Gros-Câlin » - Est-ce que cela signifie que pour vous, cette mémoire archaïque est une mémoire plutôt paysanne ?

Elle est paysanne, sûrement. Après, elle évolue un peu vers une connaissance.

En Limousin, il y a encore des vipères... il y a des niches de serpents : on en trouve quelquefois sur sur les glycines, oui, il y a des peaux abandonnées, des mues, que Marinette recueille, des mues entières, très belles.

En Limousin, il y a encore des vipères... il y a des niches de serpents : on en trouve quelquefois sur sur les glycines, oui, il y a des peaux abandonnées, des mues, que Marinette recueille, des mues entières, très belles.

C'est magnifique, une mue :

c'est le serpent qui se donne, se dépouille, c'est transparent, c'est

comme en verre... Ca enveloppe. Même dans ses phases d'abandon de la

peau, c'est la beauté. Une renaissance permanente. Je ne sais plus

quelle est la périodicité de la mue ; cette mue est vécue comme un

changement, mais aussi comme la présence du serpent : le fantôme a

laissé ses hardes sur place - c'est vécu comme une trace. Mais la

présence du serpent, c'est la menace : le paysan dit, « ah, cette saloperie de vipère! »

C'est une histoire d'attirance et de répulsion ?

Pour moi, c'est en effet une attirance pour la beauté de l'animal, pour

cette répétition d'un motif décoratif, c'est évident, c'est très fort.

Ce qu'il y a de plus intéressant chez le serpent, c'est sa morphologie ;

et ce qui est très beau, dans la robe du serpent, c'est la constitution

d'un dessin qui se déploie en se répétant : c'est d'une modernité

extraordinaire. La répétition d'un signe, sur tout ce corps longiligne, -

« fuséiforme » , c'est un effet décoratif indiscutable ; si ce n'était

la frayeur que produit le serpent, on verrait des serpents partout,

parce que c'est magnifique. Cette magnificence cache-t-elle une menace ?

D'une manière générale, d'ailleurs, les animaux ont des parures extravagantes... Mais, comme « le beau », on ne sait pas très bien ce que ça veut dire... Pour un serpent, c'est la répétition d'un motif géométrique. - « Etre beau » - c'est difficile de savoir ce que c'est : je ne me suis jamais posé la question ; et pourtant, on pourrait se la poser, parce que dans la préhistoire comme à toutes les époques, cette répétition d'un motif a agi comme production de beauté. La décoration, c'est souvent la répétition d'un motif. - Alors, est-ce que le serpent est une des références fortes pour produire un décor ? Est-ce que c'est la maîtrise de l'homme sur la nature qui est constamment célébrée dans la répétition d'un motif prélevé sur un animal dans la nature, sur des plantes, et répété sur le mur ? Et cette répétition est-elle pour l'animal, le serpent une manière de disparaître ?

D'une manière générale, d'ailleurs, les animaux ont des parures extravagantes... Mais, comme « le beau », on ne sait pas très bien ce que ça veut dire... Pour un serpent, c'est la répétition d'un motif géométrique. - « Etre beau » - c'est difficile de savoir ce que c'est : je ne me suis jamais posé la question ; et pourtant, on pourrait se la poser, parce que dans la préhistoire comme à toutes les époques, cette répétition d'un motif a agi comme production de beauté. La décoration, c'est souvent la répétition d'un motif. - Alors, est-ce que le serpent est une des références fortes pour produire un décor ? Est-ce que c'est la maîtrise de l'homme sur la nature qui est constamment célébrée dans la répétition d'un motif prélevé sur un animal dans la nature, sur des plantes, et répété sur le mur ? Et cette répétition est-elle pour l'animal, le serpent une manière de disparaître ?

Est-ce que la beauté du serpent est liée à sa linéarité ?

C'est

un trait - mais sinueux, en même temps ; c'est, comment dire, un

bénéfice décoratif secondaire de la linéarité, la sinuosité. C'est vrai

que le serpent permet une production de motifs très intéressants. -

Est-ce que cette sinuosité du serpent est à l'origine de nombreux

décors, je ne sais pas ; je pense que dans les sociétés qui vivent dans

la nature et qui sont confrontées à la présence de serpents, on doit les

voir sur les murs, sur les parois ... Et les colliers, les bijoux au

cou des femmes ?...

Et les peindre, est-ce que c'est une manière de désamorcer leur caractère menaçant ?

Non,

c'est une manière de mettre en évidence ce qu'on trouve beau dans

l'animal, ce qui nous attire : les motifs, la manière dont le corps se

termine, la manière dont il s'étale sur le sol. Et les « vipéreaux » que

la chatte nous ramène... on ne sait jamais ce que c'est. Il y a

toujours cette ambiguïté. C'est toujours ce stéréotype paysan... Les

machines agricoles les détruisent : je voyais dans le pré, quand on l'a

fauché, un carré qui se réduisait de plus en plus... et le serpent, qui

se réfugiait dans son herbe, a fini par être tué.

Donc, peindre l'herbe, c'est toujours peindre le serpent?

C'est

aussi ça, bien sûr. L'herbe, c'est le refuge des forces vivantes et

toxiques ; il y a les animaux piquants, les insectes... dont on se

méfie, et qu'on détruit aussi.

Je me suis réfugié dans la nature, au moment de La Petite peinture [1], je n'étais pas en forme, et je suis parti dans la nature avec des tout petits tableaux et les chats sont venus avec moi, ça c'est tout à fait étrange... J'avais pris une toile très absorbante, non préparée, il fallait la couvrir de peinture, il fallait six ou sept couches pour arriver à quelque chose, pour que ça devienne une réalité ; il y avait un rapport à la peau en effet : je fabriquais peut-être du serpent sans le savoir. C'était un grand moment parce que c'était très difficile à faire, trop simple ; se mettre dans la nature avec un matériel de peintre, c'est redevenir le peintre touristique, c'est la base un peu stupide de la profession de captation dans la nature... j'étais confronté à cette banalité ; j'ai toujours pensé que la banalité, si on ne voulait pas l'assumer, on passait à côté de quelque chose, c'est-à-dire que c'était une fuite. Et je pense que, souvent, dans la modernité, il y a un refus de prendre en considération la nature banale. Matisse, je crois (- j'attribue souvent à des peintres des propos que j'aimerais bien avoir tenu moi-même) disait qu'il fallait se confronter à la banalité, pour lui, c'était par que là que l'originalité pouvait surgir. C'est dans la banalité qu'on peut trouver quelque chose de singulier, d'encore important, parce que la nature est continuée, elle existe de plus en plus, parce qu'en ce moment elle prend sa revanche, très nettement ; la nature n'est pas une identité très facile à cerner, mais on sait qu'elle existe, c'est le monde sauvage. - Confronté à cette banalité du sujet, je me suis tenu quelquefois en retrait de la stylisation, de la modification trop rapide du sujet que j'avais sous les yeux, en éprouvant une difficulté à dépasser ce stade de la banalité - et ça m'a beaucoup passionné, parce que je n'y arrivais pas ; je n'arrivais pas au niveau de la stylisation, ou de la détermination de signes que je pouvais utiliser.

Je me suis réfugié dans la nature, au moment de La Petite peinture [1], je n'étais pas en forme, et je suis parti dans la nature avec des tout petits tableaux et les chats sont venus avec moi, ça c'est tout à fait étrange... J'avais pris une toile très absorbante, non préparée, il fallait la couvrir de peinture, il fallait six ou sept couches pour arriver à quelque chose, pour que ça devienne une réalité ; il y avait un rapport à la peau en effet : je fabriquais peut-être du serpent sans le savoir. C'était un grand moment parce que c'était très difficile à faire, trop simple ; se mettre dans la nature avec un matériel de peintre, c'est redevenir le peintre touristique, c'est la base un peu stupide de la profession de captation dans la nature... j'étais confronté à cette banalité ; j'ai toujours pensé que la banalité, si on ne voulait pas l'assumer, on passait à côté de quelque chose, c'est-à-dire que c'était une fuite. Et je pense que, souvent, dans la modernité, il y a un refus de prendre en considération la nature banale. Matisse, je crois (- j'attribue souvent à des peintres des propos que j'aimerais bien avoir tenu moi-même) disait qu'il fallait se confronter à la banalité, pour lui, c'était par que là que l'originalité pouvait surgir. C'est dans la banalité qu'on peut trouver quelque chose de singulier, d'encore important, parce que la nature est continuée, elle existe de plus en plus, parce qu'en ce moment elle prend sa revanche, très nettement ; la nature n'est pas une identité très facile à cerner, mais on sait qu'elle existe, c'est le monde sauvage. - Confronté à cette banalité du sujet, je me suis tenu quelquefois en retrait de la stylisation, de la modification trop rapide du sujet que j'avais sous les yeux, en éprouvant une difficulté à dépasser ce stade de la banalité - et ça m'a beaucoup passionné, parce que je n'y arrivais pas ; je n'arrivais pas au niveau de la stylisation, ou de la détermination de signes que je pouvais utiliser.

Si on regarde ces planches des chiens qui ont été exposées en même temps que les serpents (2), on a l'impression d'un « devenir-serpent » de tout le bestiaire d'Henri Cueco...

Ca

m'a tellement intéressé de dessiner des chiens que j'en suis arrivé à

un moment où la sinuosité du geste fabriquait du chien ; et c'était un

plaisir formidable, d'être devenu presque chien pour pouvoir dessiner

des chiens. Ça a fonction de cette façon un temps ; et quand ça se

reproduisait trop, je me suis arrêté, parce que ça devenait trop facile

de se satisfaire - mais ça a passé par le plaisir de la forme maîtrisée ;

le plaisir de faire des serpents... des chiens-serpents !

Quand le dessin se fait lui-même serpent - ligne serpentine ?

Oui, c'est une coulée... Peut-être que le serpent m'a appris des choses.

Est-ce qu'il y aurait un Cueco « pomme de terre » (3) et un Cueco « serpent » ?

Je dois ressembler plus, en fait, à une pomme de terre qu'à un serpent !

Mais c'est bien s'il y a les deux ; un peu de la magnificence du

serpent m'arrangerait bien... La pomme de terre m'a donné cette idée de

système refermé sur soi, qui s'en délivre par ce qu'elle a de vivant,

ses germinations, qui sont des projections hors d'elle.

Le serpent, c'est à la fois la ligne, qui refuse toute idée de clôture, et l'ouroboros ?

Oui,

mais, je n'ai pas cherché à me délivrer de tout ce qu'il pouvait y

avoir avec ces animaux ; aussi bien le chien, qui est pour moi,

manifestement, l'histoire d'un dressage, qui ne fait que recouvrir une

animalité qui est là, et qui est prête à revenir... on a tous la

capacité de contenir la part animale. J'avais très envie de les faire

surgir jusqu'à la limite où ils deviennent dangereux ; de produire l'en

dessous du fantasme. Chez moi, il y a probablement plus d'identification

qu'on pourrait le penser. La page des chiens est laissée à l'état de

geste, tandis qu'avec les serpents, il y a une tentative de... comment

dire ? de refaire l'animal, de lui redonner de la réalité, de faire le

portrait du serpent.

Très souvent, vos animaux sont pluriels

Probablement la découverte : je ne connais que la vipère et la

couleuvre ; et je m'aperçois, en feuilletant les livres, qu'il y a une

variété énorme de serpents, d'une beauté considérable, porteurs de ce

décors, et ça m'a fasciné. Modestement, je me suis placé en

position d'imitation - c'est un peu régressif, comme posture picturale.

La nature est faite pour obéir à l'homme jusqu'à détruire la nature, jusqu'à se détruire elle-même ; la nature existe toujours... Ça fait des années que je demande à Marinette de faire un herbier des villes ; il y a partout, partout, dans les villes, des petites fleurs, des plantes...

La nature est faite pour obéir à l'homme jusqu'à détruire la nature, jusqu'à se détruire elle-même ; la nature existe toujours... Ça fait des années que je demande à Marinette de faire un herbier des villes ; il y a partout, partout, dans les villes, des petites fleurs, des plantes...

Vers chez moi, ce sont les figuiers, qui sortent des murs...

Oui, mais le figuier, c'est un drôle d'animal ! On a un figuier, chez

nous, qui a gelé un hiver ; l'année d'après il est reparti,

majestueux... c'est un arbre magique et magnifique. Mon grand-père

paternel, que je n'ai pas connu, à Valence, en Espagne, tenait un

bistrot m'a-t-on dit, et il y avait un figuier, dans lequel les clients

grimpaient pour chercher les fruits... On est loin du serpent, mais...

Non, le serpent s'y cache !

Propos recueillis par Zacharie Signoles et Marie Gautheron.

[1] La petite Peinture, Cercle d'Art, 2001

[2] Henri Cueco, Exposition du 21 septembre au 22 octobre 1993, énsb-a 1993 ; Cueco, préface G.Gassiot-Talabot, textes Henri Cueco, Cercle d'art 1995

[3] Cf. Journal d'atelier , 1988-1991 ou Le Journal d'une pomme de terre, Énsb-a, 1993

Mise à jour le 23 novembre 2008

Ens de Lyon

15 parvis René Descartes - BP 7000 69342 Lyon Cedex 07 - FRANCE

Tél. : Site René Descartes (siège) : +33 (0) 4 37 37 60 00 / Site Jacques Monod : +33 (0) 4 72 72 80 00