Barbara Glowczweski

Docteur en Anthropologie, Barbara Glowczewski est spécialiste des cultures aborigènes, et Directrice de recherches au CNRS ( Laboratoire d'Anthropologie sociale - Collège de France).

« Il avançait en cherchant un refuge et chaque fois qu'il en trouvait un, il était empêché par un autre serpent qui voulait le tuer. Alors il continuait et ça traçait des routes. C'était son corps qui s'allongeait. Et quand il est arrivé en haut, ça a fait comme un carrefour. Et il était si fatigué... non ! en colère contre ces serpents qui l'empêchaient de se réfugier, qu'il a montré ses dents et mordu ce qu'il croyait être un autre, mais qui était sa queue - enfin, un bout de lui, son corps, sa route tracée par lui. » (1)

Ce

texte a été prononcé par ma fille Milari, 10 ans ; elle l'a appelé « le

serpent des routes » : à Pâques, en peignant un œuf, elle a fait un

quadrillage sur cet œuf, et c'est ainsi qu'elle a expliqué son dessin

abstrait. Il faut dire que le père de Milari est aborigène, il est né

dans le nord de l'Australie, à Broome; dans cette région là, dans le

nord-ouest du Kimberley, comme dans beaucoup d'autres régions

d'Australie (où il existe plus de deux cents langues, donc de cultures

différentes), le serpent est très important - comme tous les animaux,

mais particulièrement pour elle; parce que chaque individu est associé à

un animal, une plante ou un phénomène qui est son rayi, son esprit qui

le guide en rêve ; et aussi parce que son père, sa grand-mère, sa sœur

sont associés à des serpents, des serpents différents ; python, vipère,

ou serpent de mer... Elle a donc été nourrie d'histoires de serpents.

Ce

texte a été prononcé par ma fille Milari, 10 ans ; elle l'a appelé « le

serpent des routes » : à Pâques, en peignant un œuf, elle a fait un

quadrillage sur cet œuf, et c'est ainsi qu'elle a expliqué son dessin

abstrait. Il faut dire que le père de Milari est aborigène, il est né

dans le nord de l'Australie, à Broome; dans cette région là, dans le

nord-ouest du Kimberley, comme dans beaucoup d'autres régions

d'Australie (où il existe plus de deux cents langues, donc de cultures

différentes), le serpent est très important - comme tous les animaux,

mais particulièrement pour elle; parce que chaque individu est associé à

un animal, une plante ou un phénomène qui est son rayi, son esprit qui

le guide en rêve ; et aussi parce que son père, sa grand-mère, sa sœur

sont associés à des serpents, des serpents différents ; python, vipère,

ou serpent de mer... Elle a donc été nourrie d'histoires de serpents.

Or

là d'où vient cette histoire, dans la langue qui est parlée, ou plutôt

qui a été parlée autrefois, le Yawuru - les Yawuru racontent qu'à

l'emplacement de la ville actuelle de Broome, juste à l'entrée de la

ville, il y a une sorte de grand marais, où vit le serpent de la mer qui

a donné un pouvoir au serpent borgne du désert, Wulgudany : pour les

uns, il fut pris de compassion; pour d'autres il préféra cette alliance

plutôt que de risquer l'invasion de son territoire : c'est une belle

histoire, qui instaure en quelque sorte le fait que ces deux serpents

sont indissociables. L'autochtone et l'étranger sont liés par

une alliance : c'est l'une des figures du serpent en Australie (2).

Il

existe beaucoup de serpents doubles, à travers toute l'Australie. Un

peu au sud de Broom par exemple, à la frontière des Yawuru et des

Karadjeri, on parle du serpent double, Bulany : il est lié aux

petits oignons sauvages - deux très, très belles jeunes filles, qui se

sont retrouvées, à cause d'une transgression, projetées dans le ciel

; ce serpent là est aussi lié à l'arc-en-ciel : une version

de ce mythe raconte en effet que la Femme Oignon et la Femme Feu

rapportaient des oignons d'un arbre dans le ciel en suivant

l'arc-en-ciel, mais qu'un jour, elles ont perdu ce chemin (3).

Les

serpents arc-en-ciel sont notamment liés aux cérémonies pour faire

tomber la pluie. Certaines peintures de serpents arc-en-ciel sont très

célèbres, elles sont exécutées sur des écorces, chez un autre groupe

d'Aborigènes, les Yolngu en Terre d'Arnhem, une région où domine la

jungle, dans le centre-nord de l'Australie ; certaines d'entre elles

sont au musée du Quai Branly et au musée des Confluences ; certaines ont

été ecollectées par Karel Kupka, qui était chercheur au CNRS, et

peintre lui-même.

De nombreux récits sont racontés chez les

Yolngu ; l'un d'eux est très important, parce qu'il est lié à une

cérémonie de fertilité appellée Kunapipi, qui n'existe pas

seulement en Terre d'Arnhem : elle a voyagé ensuite de groupe en groupe,

jusque dans le désert central, où j'ai particulièrement travaillé, chez

les Warlpiri. Et là, il a changé de nom: il y est devenu un culte

secret très important, le Kajirri, pour initier les jeunes vers 20

ans. Ce qui se joue en Terre d'Arnhem se rapporte à une figure

androgyne, incarnée par le serpent Yurlungurr. La figure du double n'est

pas tant le double de l'autochtone et de l'étranger, ou de la

négociation des règlements de conflits, qu'un rapport à l'androgynie.

Une androgynie à la fois mâle et femelle, mais aussi, disons, une

androgynie d'espèce - c'est à dire ce qui, d'une certaine façon, rend

tous les êtres humains hybrides, comme s'il y avait une multitude

d'espèces par delà les genres sexuels tels qu'on les reconnaît. En écho

au récit de la côte ouest du Kimberley que je racontais tout à l'heure, Yurlungurr le serpent androgyne a été attiré par le sang menstruel d'une des sœurs Wawilak - tellement attiré, qu'il a avalé les deux sœurs et les a recrachées; ce mythe est raconté dans des rites de fertilité (4).

Règlement

de conflit, fertilité... Il y a encore une troisième figure de serpent

très importante en Australie. Elle porte différents noms selon les

régions, notamment dans le Kimberley, où l'on trouve ces peintures

rupestres, chez les Ngarinyin et les Worora : ces Wanjina, de

grands visages auréolés, avec des yeux noirs, et pas de bouche (-

ils ne parlent donc pas comme les humains mais autrement), sont liés à Wunggurr, un serpent arc-en-ciel, principe mystérieux de la vie, qui permet à ces Wanjina

d'assurer qu'il y ait des esprits enfants dans les trous d'eau, des

virtualités de vie qui vont devenir des hommes et des femmes au fur et à

mesure des générations (5).

Dans cette région-là, Wungurr, ou Wungud

(- on prononce les deux, selon les clans), est l'un des termes qui

désigne aussi les quartz, comme pouvoir de vision. Or partout dans

l'Australie, aussi bien dans le nord que dans le désert, les quartz sont

par excellence la pierre des chamanes : Ils sont dits voir à travers le

corps comme les radios à rayons X ; c'est avec ce pouvoir qu'ils

guérissent, et c'est de cette façon aussi que dans certaines régions,

dit-on, leurs organes ont été changés, au moment de l'initiation

mystique, notamment par des êtres du Rêve - ils crachent des

quartz pour avoir un pouvoir de guérison.

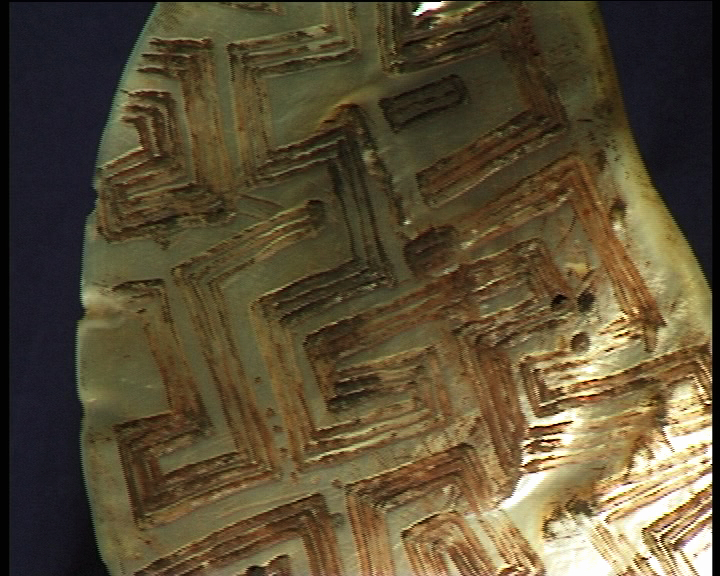

Vers

l'ouest, on rencontre encore d'autres très belles histoires. Elles ont

été recueillies par le père Worms, un missionnaire qui se trouvait dans

une des premières missions, créée par des trappistes français en 1890

Beagle Bay, sur la côte nord-ouest, au nord de Broome en territoire

Nyul-Nyul. Le père Worms a constitué une collection d'objets, des

coquilles perlières gravées, qui proviennent de cette côte-là - la seule

où trois ou quatre groupes, dont les Yawuru, les Karadjeri et les

Bardi, sur la péninsule de Dampier gravaient ces coquilles perlières de

nacre. Les motifs y sont presque toujours en forme de labyrinthe et de

lignes parallèles à angle droit. Ces objets-là circulaient de groupes en

groupes, jusque dans le désert où ils servaient à faire tomber la

pluie. Ils étaient associés à des êtres dits anthropomorphes, les Wanji

venus de la mer, qui ont marché en ligne - ces lignes labyrinthiques ;

et comme ils servent à faire tomber la pluie dans le désert, ils sont

associés au serpent arc-en-ciel évoqué par les reflets de la nacre des

coquilles perlières.

Vers

l'ouest, on rencontre encore d'autres très belles histoires. Elles ont

été recueillies par le père Worms, un missionnaire qui se trouvait dans

une des premières missions, créée par des trappistes français en 1890

Beagle Bay, sur la côte nord-ouest, au nord de Broome en territoire

Nyul-Nyul. Le père Worms a constitué une collection d'objets, des

coquilles perlières gravées, qui proviennent de cette côte-là - la seule

où trois ou quatre groupes, dont les Yawuru, les Karadjeri et les

Bardi, sur la péninsule de Dampier gravaient ces coquilles perlières de

nacre. Les motifs y sont presque toujours en forme de labyrinthe et de

lignes parallèles à angle droit. Ces objets-là circulaient de groupes en

groupes, jusque dans le désert où ils servaient à faire tomber la

pluie. Ils étaient associés à des êtres dits anthropomorphes, les Wanji

venus de la mer, qui ont marché en ligne - ces lignes labyrinthiques ;

et comme ils servent à faire tomber la pluie dans le désert, ils sont

associés au serpent arc-en-ciel évoqué par les reflets de la nacre des

coquilles perlières.

Peut-on établir un lien entre cette structure labyrinthique, et la morphologie du serpent ?

C'est

difficile à dire. Différents groupes, notamment dans le

Kimberley, lient très directement les motifs graphiques à la texture de

la peau : on peint ou on scarifie les hommes avec des motifs, des

textures peau, qui viennent des crocodiles, des poissons, des tortues.

Or bien évidemment chez les reptiles, et donc les serpents, il existe

des trames de lignes croisées - mais de là à dire qu'elles sont

parfaitement parallèles et à angle droits... Ce serait intéressant

d'observer les différents espèces de serpents, et de les comparer à ces

motifs.

En

Terre d'Arnhem, les croisillons diffèrent selon les clans; ils

renvoient les uns aux nuages, d'autres aux reflets de l'eau, au miel et à

d'autres textures qui se rapportent aux totems, aux Dreamings du

groupe, mais aussi à la spiritualité de son territoire. De ces lignes,

on dit souvent ce sont des chemins de parcours souterrains ou en

surface, des pistes; tout simplement, des itinéraires qui ne sont pas

visibles en soi, et qui ne sont repérables que par les marqueurs, les

traces laissées au sol de manière discontinue sous forme de balises, de

traits du paysage, à chaque fois, par des voyageurs, hommesou femmes aux

pouvoirs un peu particuliers - des voyageurs comparables aux superhéros

de science fiction de notre mythologie contemporaine. L'aspect

totémique de ces êtres-là ressemble en effet, même d'un point de vue

esthétique, à ce que l'on voit dans ces séries où les super pouvoirs

transforment les humains, en leur donnant des capacités animales. Les

empreintes qui sont laissées seront toujours décodées par rapport à une

action, soit de marcher, soit de s'asseoir, soit d'une excrétion - du

sang qui se transforme par exemple. Très souvent en effet, les serpents

peuvent perdre leur sang, ou uriner; et dans ce cas-là, leurs traces

peuvent se transformer en un gisement d'ocre, ou en source. Ils ne sont

cependant pas les seuls, car les kangourous, les oiseaux les êtres des

différentes espèces le font aussi.

Comment expliquer le rapport si étroit que les Aborigènes entretiennent avec leur milieu ? Et qu'est ce que cela implique de leur vision du territoire ?

Chaque homme, chaque femme, selon les différentes

cultures qui existent en Australie, est associé à des lieux et dit

incarner un esprit enfant qui provient d'un lieu particulier. Chacun est

donc attaché à un territoire et à des pistes, et porteur de toute une

série de savoirs et de pratiques hérités par naissance, mais aussi par

des initiations progressives. C'est le fondement de la vie. Autrefois,

pour eux qui ne vivaient que de chasse et de cueillette, c'était une

question de survie que de connaître son territoire et celui de ses

parents et alliés, et de savoir comment s'y déplacer. Mais ce qui est

très particulier avec les Aborigènes, c'est que cet attachement au lieu

est extrêmement investi au niveau émotionnel : il se vit dans la

nostalgie, car on est toujours en partance, surtout dans des régions

comme le désert, même si tous les Aborigènes ne sont pas dans le désert.

Car même sur les côtes, dans des territoires plus petits, les saisons

obligent les Aborigènes à se déplacer. Même les groupes qui vivaient au

bord de la mer : il y avait des poissons à certains moments, mais

parfois il fallait vivre de plantes situées plus à l'intérieur, et

certains aliments ne pouvaient pas être consommées à certaines époques.

Tout

à l'heure, je parlais du serpent Bulany, et des deux jeunes filles

oignons sauvages - un mythe raconté aux jeunes initiés, car ils n'ont

pas le droit de manger des oignons sauvages à certaines périodes, ni de

viande cuite à d'autres. - Pourquoi ces interdits ? On peut

fantasmer sur la symbolique de la viande associée aux hommes, par

opposition aux plantes associées aux femmes. Mais plus fondamentalement,

au-delà de ce genre de dispositifs un peu simplistes du point de vue de

l'application structurale, il est intéressant de comprendre

comment les Aborigènes se servaient de ces interdits: il s'agit en fait

de pratiques d'apprentissage de la mémoire. En effet, graver

littéralement dans sa mémoire un interdit par rapport à certaines

plantes et certains animaux, est aussi lié au mode de vie selon les

saisons. Certes, on peut parfois trouver de certains aliments à de

certains moments - mais s'il est rare, le prélever met en danger

l'équilibre écologique. Bien sûr, tout le système de ces équilibres

n'est pas simplement fonctionnaliste, car le cycle des saisons n'est pas

du tout régulièr dans le désert; et puis, les changements de saisons ne

tombent pas toujours à la même date sur le calendrie - il faut donc

savoir s'adapter. Or pour pouvoir s'adapter, il faut très bien connaître

ces fragiles équilibres qui associent certaines plantes à certaines

conditions climatiques qui peuvent changer. Ce qui apparaît d'ailleurs

aussi dans les rites. Ainsi, au moment où les varans font des

petits, quand on attrape une femelle qui a l'air grosse,

traditionnellement il y a tout un rituel autour de cet événement; là

encore ,c'est un moyen de créer un engramme rituel autour d'un savoir

essentiel : au moment où le chasseur trouve une femelle enceinte, il

faut qu'il chante et la laisse repartir pour qu'elle puisse se

reproduire.

Ce rapport aux animaux présente toutes sortes

d'avantages; regarder comment les animaux vivent et pratiquent leur

propre quête de nourriture : voilà qui aide beaucoup les hommes. Je

donnerai deux exemples - le premier, celui des fourmis : elles ont

l'habitude d'aller chercher des petites graines sur les herbes et de

faire des petits tas - des centaines de petits tas ; et si on sait où

sont les fourmis, on trouve ces petits tas ; or un petit tas, c'est

jusque ce qu'il faut pour faire une galette ! Il y a donc une jolie

collaboration entre les fourmis et les hommes... Autre exemple - celui

des oiseaux : ils ont toujours besoin d'eau. Si l'on sait pister, ou si

l'on entend des oiseaux perdus dans le désert ou dans une région que

l'on connaît bien, en période de sécheresse, il y a de fortes chances

pour que, en suivant un oiseau, on trouve de l'eau. Mais le

pistage, c'est aussi bien d'autres choses : par exemple, si on ne sait

pas où aller par rapport aux directions cardinales car on n'a pas de

repères d'ombres dans un désert sans arbres, il suffit parfois d'une

toute petite touffe d'herbe pour savoir si on doit aller à droite ou à

gauche, car l'herbe sera brûlée du côté du sud où le soleil tape le plus

fort, et un peu mois brûlée de l'autre. Savoir pister, ce n'est donc

pas juste savoir suivre les empreintes des animaux. C'est pourquoi, dans

beaucoup de langues aborigènes, chasser, pister, c'est le même mot,

pour les hommes comme pour les femmes, et pour toutes les activités de

repérages dans l'espace. C'est à dire qu'on piste aussi bien un

kangourou en le suivant à la trace, qu'on piste les ignames souterrains

en suivant les rhizomes de lianes.

Et pour revenir à la question sur

les motifs croisés : il y a dans ces lianes en rhizomes qui courent

littéralement à travers le désert et les régions des forêts,

quelquechose qui relève vraiment du modèle de pensée du réseau par

excellence - et qui a aussi, non sans raison, inspiré le rhizome

philosophique de Deleuze et Guattari.

Quand vous parlez de « cartes cognitives aborigènes », est-ce lié à cette idée de mythes gravés dans la mémoire qui permettent de se repérer dans l'espace ?

Je ne sais pas si ce sont les mythes qui sont gravés dans la mémoire, ou si c'est la mémoire qui est gravée dans le sol. La mémoire est en effet gravée dans le sol avec l'interprétation des mythes transmise, mise en œuvre par des pratiques à la fois de chasse et de rites, de récits, de chants, de danses. Et ce n'est pas par hasard,que les engrammes sont créés dans le cerveau. Le cerveau est en effet très important, pour les Aborigènes ; le terme qu'ils utilisent pour le désigner correspond bien au mot brain en anglais, il s'agit bien du cerveau', et pas juste de l'esprit (et du corps), à la façon chrétienne ; le cerveau est très physique. On y fait souvent référence, notamment au sujet des quartz : on dit que les quartz aident à éveiller le cerveau pour la voyance. En effet, au niveau visuel, quelque chose de l'éclat de la lumière, de la dureté de la pierre, de sa transparence et de tous les pouvoirs qui lui sont associés par les chamanes, est dit agir directement sur la capacité de penser, de se souvenir, comme art de la mise en relation.

J'ai évoqué les « cartes cognitives » dans mon travail, notamment dans le multimédia Pistes de rêve, (Dreamtrackers, CD-Rom, Unesco, 2000) : il s'agissait de choisir un échantillon de 14 constellations totémiques reliant différents sites par des trajets, des chants, des danses et des rites, que l'on pouvait faire découvrir par les photos et les films des archives que j'ai collectées depuis 1979. - Quand je disais que c'était une carte cognitive, c'est parce qu'évidemment les lieux reliés entre eux sont tous porteurs d'un savoir qui n'a de sens qu'à partir du moment où l'on peut relier deux informations entre elles. En effet, il ne suffit pas de dire « ce lieu-là est un lieu pour la guérison, ce lieu-ci un lieu pour la reproduction des kangourous, celui-ci pour faire tomber la pluie ou pour initier les garçons » - on n'a de cette façon accès qu'à une toute petite partie de l'affaire, puisque cette information est liée à d'autres lieux où les êtres initiatiques ont voyagé. Traditionnellement, les Warlpiri, leurs voisins du désert et d'autres Aborigènes apprenaient justement en se déplaçant physiquement, mais aussi en se déplaçant virtuellement dans les rituels, les chants, le déplacement de tous ces ancêtres associés à des savoirs ou à des lieux, et aussi les rêves.

Qu'est ce qu'il est donc si important d'éclairer, avec cette notion de cartes cognitives ?

Dans toutes les langues aborigènes, on ne retrouve pas forcément le terme qui a été traduit en anglais par Dreaming - Rêve. Chez les Warlpiri par exemple, Jukurppa, littéralement veut dire rêve' , mais il signifie beaucoup plus que ce que l'on conçoit à notre niveau - que ce soit d'un point de vue populaire ou psychanalytique. Le sens de ce terme est plus large, parce que le rêve n'est pas du tout pensé comme quelque chose d'individuel, mais plutôt comme la mémoire de la matière ; il ne concerne donc pas seulement les humains : selon les liens qu'un homme ou une femme établit avec cette réalité particulière matérialisée dans des lieux, il aura accès à tel ou tel aspect de la mémoire de ce lieu. Mais on dira aussi que par certains rites, en entrant dans la texture même du lieu, un peu à la manière de l'holographie, on accède à l'ensemble, mais sans jamais se restreindre à un seul point de vue' - notamment le point de vue de la projection occidentale, la position transcendantale, censée être celle du scientifique qui se place 'au-dessus' pour observer le tout.

Cette vision n'empêche toutefois pas les Aborigènes d'adopter une vision aérienne, comme celle des oiseaux; c'est d'ailleurs celle de toutes ces peintures qui sont sur le marché de l'art contemporain à travers le monde depuis 20 ans : les artistes se sont mis à peindre pour des raisons essentiellement culturelles et politiques au départ, justement pour démontrer ces liens à la terre, pour qu'on leur restitue les terres et qu'on les laisse faire ce qu'ils voulaient sur ces terres, ce qui a un peu marché pendant 15 ans. Mais depuis une dizaine d'années, le gouvernement revient sur ces acquis, d'une manière beaucoup plus grave qu'avant qu'ils les obtiennent. Car avant cette obtention, la transmission avait pu se maintenir dans la résistance ; tandis que pendant les heureuses années où une certaine autogestion a été favorisée, l'arrivée massive de la vie extérieure dont la télévision - l'alcool, les voitures ont suscité beaucoup de morts... Il y a aujourd'hui un terrible décalage entre les plus jeunes et les plus anciens, puisque beaucoup de gens meurent à l'âge moyen, du fait aussi de nombreuses maladies ; il y a 17 ans de différence d'espérance de vie en Australie entre les Aborigènes et les non Aborigènes. La situation est donc assez grave.

Or,

c'est justement par la transmission de cet attachement à la terre que

cet art s'est développé. Et dans cet art-là, on voit bien la reprise des

motifs qui étaient peints sur le corps ou sur le sol dans des rites du

désert, pour représenter des lieux et des itinéraires - un peu comme on

représente une carte de géographie où un lieu est un point, et une

route, une ligne. On retrouve de manière tout à fait récurrente, de

toile en toile, ce principe rhizomatique du voyage sur un territoire

comme vu par un oiseau. Je l'ai écrit en 1991 dans le catalogue Yapa,

l'exposition faite avec la galerie Baudoin Lebon : cette vision-là

de la surface plane, avec les traces et les empreintes laissées au sol,

n'est pas qu'une vision "du dessus"... Imaginez en effet que vous

regardez des empreintes sur une surface transparente depuis l'étage en

dessous : vous verrez les mêmes signes. Cette vision du dessous,

c'est celle des ancêtres totémiques qui vivent dans les sites sacrés

sous terre, en attente de devenir à travers les hommes, aussi bien dans

la vie matérielle que dans les idées. Les anciens disent qu'ils

n'inventent rien, mais qu'ils révèlent ce qui est virtuellement là, dans

cette matrice du Rêve ; ce qui ne signifie pas du tout qu'il y

aurait un destin fatal, mais juste que tous les éléments des

combinaisons possibles sont déjà donnés. Or les combinaisons sont

infinies - et ça, c'est une très, très belle idée.

Or,

c'est justement par la transmission de cet attachement à la terre que

cet art s'est développé. Et dans cet art-là, on voit bien la reprise des

motifs qui étaient peints sur le corps ou sur le sol dans des rites du

désert, pour représenter des lieux et des itinéraires - un peu comme on

représente une carte de géographie où un lieu est un point, et une

route, une ligne. On retrouve de manière tout à fait récurrente, de

toile en toile, ce principe rhizomatique du voyage sur un territoire

comme vu par un oiseau. Je l'ai écrit en 1991 dans le catalogue Yapa,

l'exposition faite avec la galerie Baudoin Lebon : cette vision-là

de la surface plane, avec les traces et les empreintes laissées au sol,

n'est pas qu'une vision "du dessus"... Imaginez en effet que vous

regardez des empreintes sur une surface transparente depuis l'étage en

dessous : vous verrez les mêmes signes. Cette vision du dessous,

c'est celle des ancêtres totémiques qui vivent dans les sites sacrés

sous terre, en attente de devenir à travers les hommes, aussi bien dans

la vie matérielle que dans les idées. Les anciens disent qu'ils

n'inventent rien, mais qu'ils révèlent ce qui est virtuellement là, dans

cette matrice du Rêve ; ce qui ne signifie pas du tout qu'il y

aurait un destin fatal, mais juste que tous les éléments des

combinaisons possibles sont déjà donnés. Or les combinaisons sont

infinies - et ça, c'est une très, très belle idée.

On retrouve cette idée dans le fait que, en dépit des attachements territorialisés de tous, les territoires ne sont pas clos: il y a toujours cette ouverture sur l'extérieur, dans des topologies complexes. Dans cet exemple du « dessous » qui se transforme en « dessus », en effet, tout en en étant séparé, au niveau de la rencontre du point que l'on voit, une torsion s'opère : il y a une continuité entre le dessus et le dessous - mais elle n'est pas donnée, il faut la fabriquer. C'est bien cela qui se joue dans les rituels, très explicitement chez les Warlpiri, qui ont deux concepts : Kanunju/Kankarlu. Kanunju veut dire "dessous", et Kankarlu veut dire "dessus"; donc, on dit que, dans un rituel, on fait venir des choses de Kanunju, dessous, pour qu'elles se répandent Kankarlu, dessus. A ce niveau là, le dessus n'est pas seulement ce qui est manifeste, c'est aussi ce qui est public et actualisé. Et le dessous est ce qui est latent, virtuel, mais aussi ce qui est secret, caché. On va donc jouer entre ces différents niveaux, non pas pour toujours les opposer, mais au contraire pour créer des continuités; c'est en cela que consiste la production rituelle qui permet aux hommes de communiquer avec l'espace-temps du Rêve.

Le fait que le serpent soit un être privilégié dans le monde aborigène a-t-il quelque chose à voir avec l'organisation rhizomatique du territoire que vous décrivez, dans la mesure où c'est un être linéaire ?

Je

ne suis pas sûre que le serpent soit privilégié chez les Aborigènes ;

je pense qu'il nous a frappés, Occidentaux, comme une forme facile à

capter. Il a été mis en avant par les missionnaires dans la mesure où

les Aborigènes ont réagi très fortement au discours de la conversion ( -

le Dieu chrétien, en quelque sorte, y est en conflit avec un serpent;

ce serpent incarnant la tentation, la séduction, cette image est très

parlante).

Je

ne suis pas sûre que le serpent soit privilégié chez les Aborigènes ;

je pense qu'il nous a frappés, Occidentaux, comme une forme facile à

capter. Il a été mis en avant par les missionnaires dans la mesure où

les Aborigènes ont réagi très fortement au discours de la conversion ( -

le Dieu chrétien, en quelque sorte, y est en conflit avec un serpent;

ce serpent incarnant la tentation, la séduction, cette image est très

parlante).

Le serpent est en effet important dans certaines circonstances pour certains groupes. Chez les Yolngu par exemple, le serpent Yurlungurr est essentiel, parce que très lié au culte de la fertilité dans le mythe des soeurs Wawilak qui s'est diffusé dans l'ensemble des clans. Mais les Aborigènes ont tous d'autres récits extrêmement importants pour eux en tant qu'identité clanique, et qui couvrent l'ensemble de ce qui est nommé dans la nature et dans la culture. Il existe plusieurs Rêves pour différentes sortes de miels par exemple, et dans certains contextes, ces héros-miel sont bien plus importants que le héros serpent (voir thèse de Jessica De Largy Healy et le livre Pistes de Rêves, éditions du Chêne, 2005) .

En

réalité, dans le mythe des Wawilak et du serpent Yurlungurr, ce sont

les Wawilak qui sont les plus importantes, les deux femmes : elles ont

un enjeu avec le serpent, mais ce sont elles qui sont doubles. Dans tout

le désert de l'ouest, un mythe des plus importants est celui des

Watikujarra, « deux hommes » : ils sont parfois liés au

double serpent quand ils arrivent sur la côte, mais eux-mêmes sont déjà

une figure double du sujet divisé qui se démultiplie dans des tornades.

Ce qui est intéressant, c'est justement qu'il y a très peu de

centralisation et d'effets de monopole dans les cultures traditionnelles

aborigènes ; c'est ce côté rhizomatique qui fait que chaque chose a sa

chance et son univers, et que le point de vue se déplace sans arrêt. On

peut très bien prendre les lunettes serpents', et regarder toutes les

sociétés australiennes par ce prisme - mais il serait tout aussi

légitime de le faire avec les lunettes ignames' ou kangourous'. Tout est

lié.

Alors, qu'est-ce qu'est véritablement que ce serpent ? Où est-il véritablement incontournable ?

C'est lorsqu'il s'agit des grands phénomènes climatiques. On a parlé du serpent arc-en-ciel, qui est un moteur essentiel des grandes pluies et des grandes inondations - notamment dans le rapport au Déluge (- cette figure a très bien 'pris' avec la Bible et l'histoire de Noé...). D'ailleurs, il y a même un site sacré dans le désert de l'ouest, qui est considéré comme l'arche de Noé, pour répondre à la christianisation. Particulièrement aussi, on parle de serpents pour expliquer les grands tourbillons qui existent dans la mer, et qui font que des pêcheurs disparaissent dans les fonds. Ou encore, on y a recours au sujet des sources profondes dans le désert, qui sont censées être gardées au fond par un serpent d'eau Warnayarra. Ainsi, le serpent est en ce sens une figure de l'esprit.

Le serpent est une figure très

importante, qui d'ailleurs nous rapproche ici de notre antiquité

grecque, à travers un rituel très répandu à travers le Kimberley mais

que l'on trouve aussi dans le désert, le Walungarri : les Aborigènes le

reconnaissent sur des peintures rupestres du Kimberley, les fameux Guyon

Guyon. Le Walungarri est une danse où les hommes et les femmes sont

ensemble en deux cercles, qui tournent entre autres comme deux spirales

entremêlées dans deux sens différents ; c'est une figure que l'on

retrouve, comme je l'évoque dans mon livre Rêves en colère, comme

principe initiatique dans la Grèce antique - au début de son histoire,

on appelait cela la danse des grues et du labyrinthe. Or, chez les

Aborigènes, cette danse est associée au serpent double.

Pouvez-vous nous éclairer sur le rapport espace-temps qui est essentiel dans la notion d'empreinte, kuruwarri ?

Jukurrpa,

ce sont les êtres en action, mais c'est aussi le terme Rêve'; ce terme

traduit également la matrice espace-temps dans laquelle ces êtres

agissent, donc le passé, mais aussi le devenir, aujourd'hui ou demain.

Kuruwarri, ce sont les empreintes laissées par ces êtres ; ce terme peut

être utilisé pour n'importe quel dessin, car on ne peint a priori que

ces récits qui lient les hommes à la terre ; mais ce sont aussi des

particules de vie... On dira que le Kuruwarri d'une personne, c'est son

essence, sa force vitale. Ainsi, on ne sépare pas la représentation des

choses de ce qui est représenté - sauf qu'on n'est pas dans la

représentation. Je dis toujours que les empreintes sont la seule preuve

qu'une action a existé : on n'est pas dans l'imaginaire, dans le

symbolique ; une trace, c'est la preuve tangible qu'il y a eu une

action. Ensuite, il reste à savoir comment décoder et déployer

l'interprétation de cette action.

Les cultures aborigènes sont en

effet particulières dans le sens où elles ont très bien exprimé cette

pensée de la trace si actuelle à notre époque; si celle-ci n'a pas été

très bien comprise - comme le montre la lecture des premiers textes des

premiers commentateurs, Spencer, Mauss, ou Durkheim, c'est parce que

leur époque ne disposait pas des mots ni des concepts correspondant à ce

paradigme anthropologique. Je suis convaincue que l'arrivée de

l'audiovisuel, puis de l'Internet, nous ont aidés aujourd'hui à

comprendre les Aborigènes. Je me demande même si en réinterrogeant (-

d'ailleurs, les autochtones le font à travers le monde) les manières de

penser d'autres groupes qui ont été moins médiatisés, on n'aurait pas

des surprises.

Il y a notamment un grand chantier intellectuel en

Océanie, dans le cadre duquel les autochtones de Polynésie, Mélanésie,

Miconésie et Australie se rencontrent, dans des festivals artistiques,

culturels et politiques. Les autochtones réfléchissent à ce qui les unit

comme stratégie différente et désir de survivre pour préserver leur

tradition, non pas dans un moule fixe, mais en rapport à des valeurs qui

sont des valeurs extrêmement modernes. Ces valeurs ont du mal à

résister par rapport au monde actuel, non pas parce qu'elles ne seraient

pas adaptées aux besoins contemporains, mais parce qu'elles résistent à

la globalisation monopolisante qui détruit leur environnement. Ces

idées, ce sont par exemple la non-aliénabilité de la propriété, le fait

que les choses, les biens, le savoir, l'art, les peintures, les motifs,

les tatouages puissent circuler sans que personne puisse se les

approprier, car on reconnaît toujours qui en est l'auteur : Ca

'marche' pour Picasso, car tout le monde le connaît; ça marche un peu

maintenant pour les Aborigènes, même s'il y a toujours des faux - mais

ça marche beaucoup moins bien pour des tatouages polynésiens ou pour des

bijoux touaregs... Donc, les autochtones partagent leurs expériences

par rapport à la reconnaissance de ce genre de principes.

On retrouve ces préoccupations ailleurs encore ; notamment, de nombreux linguistes ont travaillé en Océanie sur les métaphores botaniques, corporelles, et sur les chemins à travers tout le Pacifique et l'Océanie : on sait très bien pare exmple que les Polynésiens ont traversé toute l'Australie; il y en a en Nouvelle-Zélande, en Polynésie française Tahiti, à l'île de Pâques. Cette notion de voyage et de navigation étant donc inscrite matériellement dans la culture, la pensée et les concepts de ces langues-là suivent aussi - simplement, cela n'avait pas attiré les chercheurs; et souvent, ce sont des artistes autochtones qui le révèlent, et qui nous indiquent que, finalement, ils parlent un langage qui leur est propre, qu'on n'est pas que dans la métaphore; ce dont il s'agir est n même temps beaucoup plus pratique, et à la fois mental et spirituel. - En ce sens, c'est une réponse à la sociobiologie qui rabat le mental sur le matériel, en oubliant qu'il ne s'agit pas de les assimiler l'un à l'autre, mais de quelque chose qui se noue à trois.

Vous parlez de divers niveaux de réalité qui se rencontrent, que cela concerne le matériel, le spirituel ou le mental

Comme

tout un chacun, les Aborigènes ont besoin de s'approprier leur espace

de vie ; seulement il y a une sorte de mode d'emploi pour certains qui

fait qu'ils le font d'une manière un peu particulière, et que certains

jeunes n'y parviennent pas; d'où un grand désarroi. Il est certain que,

au moment de la sédentarisation forcée dans des réserves, lorsque les

Aborigènes ont été déplacés de leur territoires traditionnels, des

discours se sont reconstruits par rapport aux attaches ancestrales... de

deux manières. D'une part, dans les rites, en continuant à danser et

chanter les pistes anciennes - ce qui au bout de dix à vingt ans leur a

permis, quand ils sont retournés sur leurs terres, notamment dans les

années 1980, de reconnaître les lieux et de s'y reconnecter. Et d'autres

part, en investissant la naissance des nouveaux enfants par rapport à

des esprits de la terre venant du lieu où ils étaient ; par exemple, une

ville. - Ceci dit, une ville est toujours le territoire d'un des

groupes aborigènes qui peut être là encore - sauf si lui-même a été

déporté ailleurs. Il y a donc des alliances complexes qui se font avec

les nouveaux arrivants et les anciens, avec les diasporas de ces

différents groupes. D'ailleurs, les Aborigènes appellent les Aborigènes

qui viennent d'ailleurs sur leur territoire, des « populations

historiques » : la dimension historique de la colonisation, comme

d'autres événements qui les ont touchés durant leur histoire, ne ressort

pas seulement dans des archives comme dans nos cultures, mais aussi à

travers la transmission d'un patrimoine culturel, de générations en

générations, qui passait notamment par l'interprétation des Rêves.

Douze

hommes Warlpiri sont venus en 1983 à Paris, invités par le festival

d'Automne; ils ont dansé aux Bouffes du Nord, au théâtre de Peter Brook.

Ils ont aussi fait une immense peinture sur sable au musée d'art

moderne. A propos de la danse et de la fresque au sol qu'ils avaient

choisi de peindre, ils ont dit que c'était une vision qui avait été

rêvée par une femme lors de la sédentarisation forcée dans les années

1960 (- je raconte cet épisode dans Rêveurs du désert,

mon premier livre). La manière dont ce rêve a été authentifié par le

groupe, quand cette femme l'a rêvé, est passée par un processus

d'interprétation collective. Il a été reconnu qu'elle racontait un

message venu des années 1930 : c'était très clair, car cela

correspondait à la mort de quelqu'un que tout le monde connaissait, un

événement grave pour le groupe - comme un fait divers qui, chez nous,

ferait l'actualité.

Chez les Aborigènes en effet, quand une

personne meurt, il faut normalement que tous ses oncles maternels

viennent aux funérailles. Or l'un d'eux avait refusé de venir, ce qui

constituait une transgression de la loi ; il fallait qu'il soit puni et

la punition, c'était la mort ; c'est pourquoi il a été tué. Cet

événement était donc connu, et cette femme était habitée par cette

histoire - une sorte de thriller, à partir duquel les anciens ont fait

un travail de détective autour d'elle et avec elle pendant un mois, pour

que les images qu'elle voyait soient comprises. Elle reconnaissait

juste les protagonistes de cette affaire, qui visiblement venaient lui

dire autre chose. Ils venaient lui dire : « vous allez pouvoir rester

ici alors que ce n'est pas votre terre. Et pour pouvoir y rester, on

vous donne une histoire à chanter, à danser ». L'histoire à danser était

donc l'histoire de cette vengeance des 30 ; et l'histoire à peindre

était liée à un site sacré Jurntu, le site de Pirntina, le Python. Or

Jurntu signifie calcaire' ; ce lieu était dans le désert, là où s'était

déroulée la vengeance. Le Dreaming était donc ce serpent ; pour le

célébrer, il y avait deux nouveaux rituels - un pour les hommes, et un

pour les femmes ; et Janjiya, la rêveuse, avait rêvé pour les deux;

ensuite, un autre rêveur, un homme, avait rêvé quelque chose

d'additionnel pour les hommes. Mais dans son rêve, Janjiya avait vu

aussi en motif des petits serpents, la vipère, Jurtiya - un motif à

peindre sur les tablettes sacrées yukurrukurru que possèdent les femmes.

Ces tablettes représentent en quelque sorte leur carte d'identité :

elles ne les portent pas tout le temps sur elles, bien au contraire ;

elles les mettent dans un endroit bien précieux et caché, elles ne s'en

servent que dans certains rites, et elles repeignent toujours dessus les

motifs qui les lient à une terre. Or, cette petite vipère est à la fois

redoutée, car elle peut faire mal, et extrêmement prisée, car on dit

que, quand elle se promène sous terre, elle oblige les racines d'ignames

à remonter à la surface... C'est grâce à elle que l'on peut retrouver

les ignames, les pister et les manger !

L'art aborigène, dans la mondialisation et la diffusion qui est la sienne à travers le monde, est-il bien compris dans sa dimension politique ?

Il était bien compris de ceux qui étaient au pouvoir au moment des revendications territoriales à partir des années 1960, et il est bien compris de ceux qui connaissent le problème. La première peinture était sur écorce et venait de terre d'Arnhem; elle avait été envoyée au Parlement dans les années 60 contre l'utilisation de la terre par les compagnies minières et la confiscation des terres aux groupes et fut accrochée dans le Parlement. Ensuite, la peinture Barunga était simplement une manière de sceller ce qui venait d'être dit par le premier ministre en 1988, qui avait promis de signer ce qu'il appelait un « compact » (accord) en réponse à la demande de traité - parce qu'il n'y avait jamais eu de traité signé avec les Aborigènes, puisque les colons ont toujours considéré que l'Australie était vide, alors que les Aborigènes sont là au moins depuis 60 000 ans. Mais comme ils ne pratiquaient pas la terre de la même manière que les Occidentaux, c'est à dire l'agriculture et les villes en dur, on estimait que la transformation du territoire ne justifiait pas qu'on les considère comme des habitants ; autrement dit, ils étaient considérés comme des animaux. Or, les Aborigènes ont beaucoup insisté pour dire qu'ils entretiennent la terre, qu'ils la travaillent - pas seulement en faisant les feux de brousse, mais aussi avec les rites. Ils insistaient pour dire que s'ils ne peignaient plus, s'ils ne dansaient plus, s'ils ne chantaient plus, il y aurait d'immenses problèmes. D'ailleurs, quand il y a des problèmes comme des cyclones, des tremblements de terre, des effondrements, des inondations, les Aborigènes se disent toujours responsables.... Responsables eux-mêmes, pour ne pas avoir fait ce qu'il fallait; responsables de n'avoir pas réussi à mener la réconciliation avec le gouvernement. Ils accusent bien sûr aussi le gouvernement et les colons - mais avant tout ,ils s'accusent eux-mêmes. Et ça, c'est une attitude qui est commune à l'ensemble des peuples du Pacifique.

J'ai assisté en 2004 à Palau, une île de Micronésie, au rassemblement de la grande fédération de trente-trois pays du Pacifique. Dans les rencontres où ils discutaient de différents sujets dont l'économie, l'art, la propriété intellectuelle, il y avait une humilité extraordinaire: ils s'imputaient à eux-mêmes le fait que la terre aille mal. Je pense que c'est une très belle leçon pour nous, en Occident.

Vous avez fait tout à l'heure un rapprochement entre une danse aborigène et la Grèce antique. Que pensez-vous des hypothèses qui ont été formulées dans l'héritage de Warburg sur la migration des formes ?

Je suis très touchée par le livre de Warburg, je l'ai évoqué dans Rêves en colère à la fin. Mais je ne suis pas du tout pour une explication diffusionniste de la circulation des formes. Je pense en revanche que certaines rencontres d'idées font que l'on peut arriver à la même forme. Et en cela, je pense un peu comme les Aborigènes qui disent qu'on n'invente rien, mais que des choses se mettent en réseau - et ça fait sens. J'ai commencé une petite recherche que je n'ai pas terminée, mais que j'aimerais poursuivre, à propos du labyrinthe dont on parlait précédemment : ce labyrinthe à angles droits, où les lignes ne se croisent jamais, n'est finalement pas une forme très répandue dans les cultures du monde, et on ne la retrouve pas de façon continue dans l'histoire. On le trouve dans la préhistoire européenne, puis en Grèce; en Asie, dans une toute petite région d'Australie, qui a produit ces coquilles gravées qui ont voyagé dans d'autres groupes en Australie jusqu'au désert; le labyrinthe a été repris dans les mosaïques des cryptes du Moyen-Age - et puis il disparaît de nouveau.

En

revanche, dans les mythes de beaucoup de régions du monde, comme

l'Amérique latine - et on pense au fameux serpent cosmique de J.Narby,

on associe le serpent double à la Voie lactée, semblable à la double

hélice de la structure ADN : c'est très présent chez certains peuples,

surtout dans le désert - la double hélice est présente sur certains

tableaux, on en trouve une dans Pistes de rêves. Elle se présente

sous la forme de deux lignes méandreuses qui s'entrecroisent pour

évoquer la Voie Lactée; c'est le même motif qui est peint pour le

serpent double, ou pour les rhizomes d'ignames. Or, depuis peu, la Voie

lactée est dite en double hélice par les astrophysiciens - et

c'est cela qui est merveilleux ! Car les Aborigènes, comme d'autres

peuples qui associent le double serpent à la Voie lactée, la voyaient

de la sorte bien avant toutes ces mesures et ces observations... De

même, en Afrique, Sirius et sa jumelle, la naine blanche : on ne

les voit pas à l'œil nu et pourtant, elles appartiennent à la cosmologie

dogon.

- Pour moi, il ne s'agit pas du tout de la magie. Je pense que nous vivons aujourd'hui en sous-employant tout à fait nos capacités perceptives...

Propos recueillis par Jimmy Markoum

1. Milari, « Le Serpent des routes », en exergue à Rêves en colère. Alliances aborigènes dans le Nord-Ouest australien, Barbara Glowczewski (Ed. Plon coll. Terre Humaine 2004)

2. voir Rêves en colère, pp.114-115

3. voir Rêves en colère pp.102-103

4. voir Rêves en colère, pp. 177, 288, 338-339

5. voir Rêves en colère, pp. 177, 192

15 parvis René Descartes - BP 7000 69342 Lyon Cedex 07 - FRANCE

Tél. : Site René Descartes (siège) : +33 (0) 4 37 37 60 00 / Site Jacques Monod : +33 (0) 4 72 72 80 00